Le rituel est familier. Dans le silence du salon, l’écran s’anime. Netflix, Disney+, TikTok… chaque vidéo lancée est une promesse de divertissement. Pourtant, ce geste anodin a un coût caché et laisse derrière lui une empreinte écologique bien réelle, transformant notre consommation de médias en un enjeu planétaire.

Que ce soit le dernier épisode d’une série à succès sur Netflix, un documentaire fascinant sur Disney+, ou le défilement presque hypnotique du flux sur TikTok, le rituel est le même. Le contenu est roi, et le format visuel est son royaume incontesté.

C’est une source de divertissement quasi illimitée, un outil puissant qui connecte les entreprises à leurs publics. Cette révolution a un prix visible : celui de nos abonnements, des budgets de production, du travail de milliers de créatifs. Mais derrière l’écran, un autre coût, bien plus lourd, est payé par notre planète. C’est l’histoire de l’empreinte invisible, la conséquence environnementale colossale de notre soif de contenu numérique.

La cascade de données : une énergie que l’on ne voit pas

Il est difficile de saisir l’ampleur de cette domination. Le streaming en ligne représente aujourd’hui l’écrasante majorité du trafic de données sur Internet. Selon les analyses du think tank The Shift Project, elle est responsable de plus de 80 % du flux de données mondial. Chaque fois que nous cliquons sur « play », nous ne faisons pas qu’invoquer un fichier depuis un « cloud » abstrait ; nous activons une symphonie silencieuse d’infrastructures physiques et énergivores.

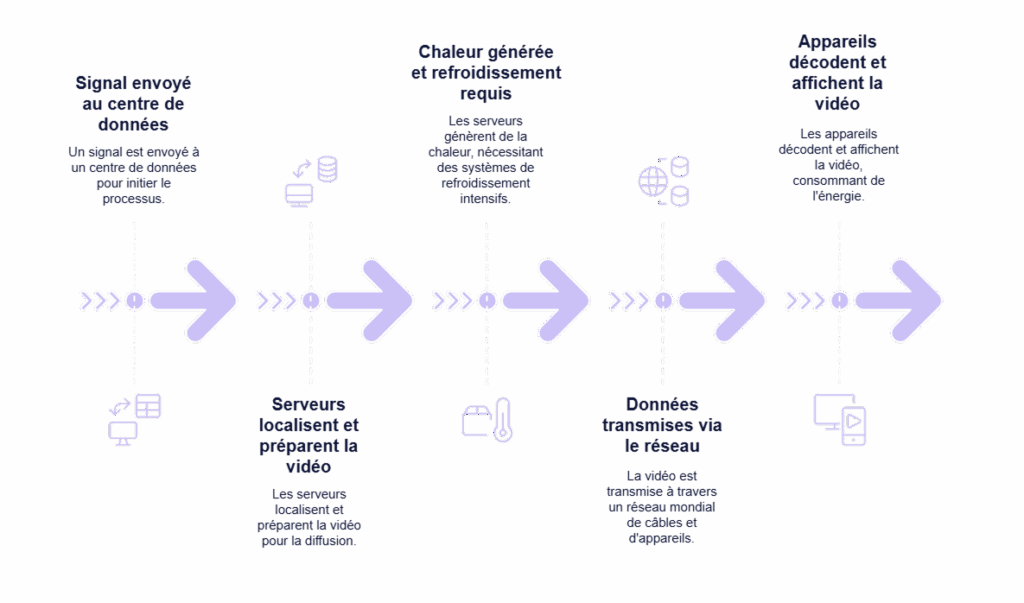

Alors, comment le visionnage d’un simple fichier audiovisuel se transforme-t-il en émissions de CO₂ ?

Le voyage commence par un signal envoyé à un centre de données, parfois à des milliers de kilomètres. Là, des serveurs surpuissants localisent le fichier et le préparent pour la diffusion. Ces machines génèrent une chaleur intense et dépendent de systèmes de refroidissement constants, qui consomment énormément d’énergie. Le flux de données voyage ensuite à travers un réseau mondial de câbles à fibre optique, de commutateurs et de routeurs. Enfin, votre box Wi-Fi et votre appareil – téléviseur, ordinateur, smartphone – consomment à leur tour de l’énergie pour décoder et afficher ces images.

Chaque maillon de cette chaîne puise son énergie dans un réseau électrique mondial encore largement dépendant des énergies fossiles. Source : IEA

Des chiffres qui parlent

Une fois quantifié, l’impact est alarmant. Des études estiment que le secteur numérique est responsable d’environ 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre supérieur à celui de l’aviation civile. Le streaming est le principal moteur de cet impact. L’analyse du Shift Project révélait que le streaming vidéo était à lui seul responsable de plus de 300 millions de tonnes de CO₂ en 2018, soit l’équivalent des émissions annuelles d’un pays comme l’Espagne. Source : greenspector

La qualité de l’image joue un rôle crucial. Une vidéo en haute définition (HD) ou en ultra haute définition (UHD/4K) nécessite la transmission d’une quantité de données bien plus importante qu’une vidéo en définition standard (SD), amplifiant d’autant l’énergie requise. De même, regarder une vidéo sur un réseau 4G ou 5G est nettement plus énergivore qu’en Wi-Fi, et un grand écran consomme bien plus qu’un smartphone. Des fonctionnalités comme la lecture automatique (« autoplay ») ajoutent à ce gaspillage, en maintenant le flux de données actif même lorsque notre attention est ailleurs. Source : methaherbauges

Source : BDM

Une consommation vidéo omniprésente et en pleine croissance en France

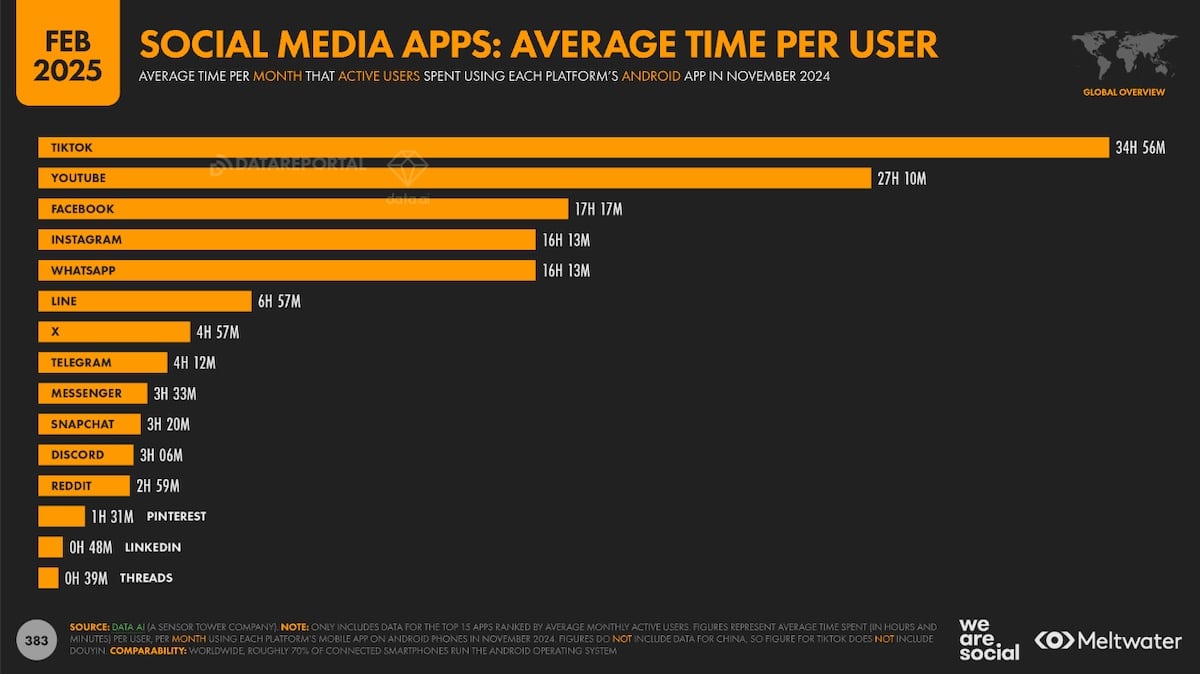

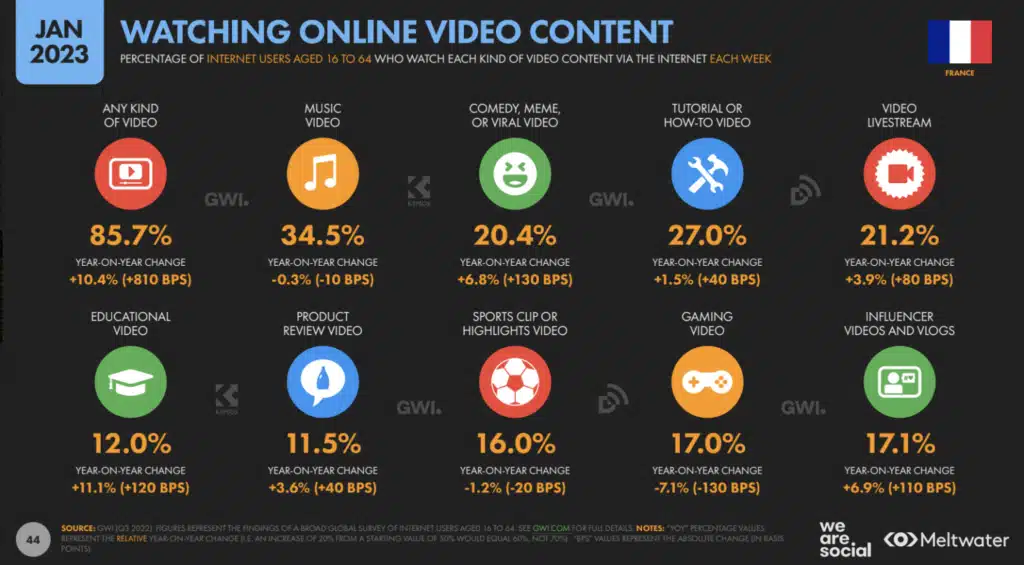

Cette tendance mondiale trouve un écho particulièrement fort dans les habitudes des Français. Une analyse de la consommation de contenu vidéo en France, tirée du « Digital Report 2023 » de We Are Social et Meltwater, vient éclairer l’ampleur du phénomène. Les chiffres sont sans appel : chaque semaine, 85,7 % des internautes français de 16 à 64 ans visionnent des vidéos.

Ce chiffre est non seulement massif, mais il témoigne aussi d’une dynamique de croissance rapide, avec une augmentation de +10,4 % sur un an. Le rapport détaille une consommation qui touche toutes les facettes de notre quotidien numérique : des tutoriels (27 %) aux clips musicaux (34,5 %), en passant par les vlogs d’influenceurs (17,1 %).

Chacune de ces vidéos, qu’elle soit éducative, divertissante ou informative, déclenche le processus énergivore décrit précédemment. Multiplié par des dizaines de millions d’utilisateurs, cet usage quotidien transforme le visionnage de vidéos en un facteur majeur de la pollution numérique en France.

Source : Wearesocial

Au-delà de la prise de conscience : L’ère de l’optimisation intelligente

Reconnaître cet impact caché est la première étape. En tant que consommateurs, nous pouvons adopter des gestes de « sobriété numérique » : privilégier la SD à la HD quand la qualité n’est pas critique, désactiver la lecture automatique, ou télécharger en Wi-Fi pour un visionnage nomade. Ces actions sont utiles, mais elles placent la responsabilité sur le spectateur et ne résolvent pas le problème à la source.

La véritable révolution, cependant, doit venir de ceux qui créent et distribuent le contenu. Pour une entreprise, le défi est de taille : comment continuer à utiliser la vidéo, son outil marketing le plus puissant, sans que cela ne se fasse au détriment de ses engagements RSE ? Cette question, longtemps restée sans réponse, a été le point de départ de notre mission.

Chez Cutz, nous pensons que ce compromis n’a plus lieu d’être. La solution n’est pas de créer moins de contenu, mais de rendre chaque contenu radicalement plus efficient. Notre technologie a été conçue précisément pour répondre à ce défi. En analysant la perception humaine, notre solution réduit drastiquement le poids des fichiers vidéo, sans aucun sacrifice sur la qualité visuelle perçue. En allégeant les vidéos avant même leur diffusion, nous réduisons directement l’énergie nécessaire à leur stockage dans les data centers et à leur transport sur les réseaux.

Nous offrons ainsi aux entreprises et aux créateurs de contenu un levier d’action immédiat et mesurable pour réduire leur empreinte carbone, tout en diminuant leurs coûts de stockage et de diffusion.

Conclusion : vers une créativité consciente et responsable

L’empreinte invisible de la vidéo n’est donc pas une fatalité. C’est un défi d’ingénierie et de conscience collective. Si cette prise de conscience individuelle est essentielle, c’est en nous appuyant sur l’innovation technologique que nous pourrons passer à l’échelle.

En alliant des choix de consommation plus éclairés à des technologies d’optimisation intelligentes comme celle proposée par Cutz, nous pouvons dessiner les contours d’un avenir numérique différent. Un avenir où la créativité et le divertissement ne se font plus au détriment de notre planète. Un avenir où chaque clic sur « play » n’est plus le début d’une chaîne de consommation énergétique opaque, mais la preuve qu’il est possible d’allier performance, qualité et responsabilité. L’histoire du streaming ne fait que commencer ; il nous appartient d’en écrire le prochain chapitre, un chapitre plus léger, plus intelligent et plus responsable.

Vers nos autres articles :

cutz.cloud/video_eco-responsable/

https://blog.cutz.cloud/eco-video-un-avenir-numerique-responsable/

https://blog.cutz.cloud/eco-videos-eco-production-revolutionne-audiovisuel/