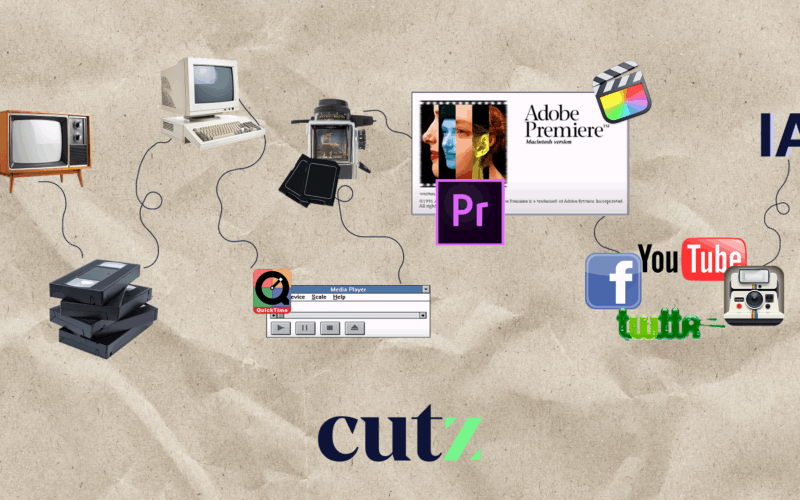

La revolution vidéo : une fenêtre sur un autre monde, un pont entre ici et là-bas. L’histoire de la vidéo est celle d’un désir humain ancestral : voir, partager et se connecter. Comment cette aspiration a-t-elle été façonnée par un siècle d’innovations fulgurantes ?

Embarquons pour un voyage à travers le temps, des premières lueurs cathodiques à l’aube de l’intelligence artificielle.

L’aube cathodique : la france découvre la télévision

Le 14 avril 1931 marque un tournant historique en France. Ce jour-là, René Barthélemy réalise la première démonstration publique de télévision, projetant une image de 30 lignes sur un petit écran. C’était une promesse, le début d’une ère où l’information et le divertissement pourraient franchir les murs des foyers. La France, pionnière, a rapidement investi dans cette technologie, lançant sa première chaîne, Radio-PTT Vision, dès 1935.

Bien que l’élan initial ait été freiné par les tumultes de la Seconde Guerre mondiale, l’après-guerre a vu la télévision reprendre son essor, devenant progressivement le cœur battant des foyers français, surtout avec l’arrivée de la couleur dans les années 1960, qui a transformé à jamais l’expérience visuelle. Pendant des décennies, le téléspectateur est resté passif, dépendant des grilles de programmes. Mais une nouvelle aspiration allait bientôt naître : celle de pouvoir enfin contrôler ce qu’il regardait, et quand.

Source : Ina.fr – « Les grandes dates de l’histoire de la télévision française » (Consultez les archives de l’Institut National de l’Audiovisuel pour des chronologies détaillées).

Du direct à la demande : la révolution de la cassette vidéo

Dans les années 1970 et 1980, la cassette vidéo (notamment la VHS) donne pour la première fois le contrôle au spectateur. Il devient possible d’enregistrer ses émissions favorites pour les regarder plus tard (le fameux « time-shifting »), de louer des films au vidéoclub du coin et de se constituer une vidéothèque personnelle. Ce passage de la diffusion subie à la consommation choisie est une étape fondamentale.

Bien qu’encore analogique, limitée et matérielle, cette technologie a habitué le public à l’idée que la vidéo n’était plus seulement un flux linéaire descendant, mais un contenu que l’on pouvait posséder, manipuler et visionner à sa guise. Le terrain était préparé pour la révolution numérique. La cassette avait libéré le spectateur de la dictature des horaires, mais la vidéo elle-même restait prisonnière de son support physique. Pour la rendre véritablement malléable, éditable et partageable à l’infini, il fallait la dématérialiser. C’est précisément la promesse que portait en germe l’ordinateur personnel, qui, au même moment, commençait à apprendre à gérer l’information sous toutes ses formes.

Source : Monsieur Vintage – « L’arrivée des magnétoscopes : une révolution culturelle » (Des articles spécialisés et des archives de presse documentent l’impact sociétal de la VHS).

La révolution numérique : le PC s’empare de l’image

L’arrivée de l’ordinateur personnel (PC) dans les années 1970 et 1980 a posé les bases d’une nouvelle ère. Si la vidéo numérique grand public n’en était qu’à ses balbutiements, l’intégration du son et des images fixes a fait naître le multimédia.

Cependant, pour passer de l’image statique à l’image animée, il manquait encore la technologie essentielle pour traiter et synchroniser le flux complexe des données vidéo. Pour que le PC puisse interpréter la vidéo, il fallait un langage commun. Ce langage est né au début des années 1990 avec l’apparition des premières technologies de « codecs » (compresseur-décompresseur). Le lancement de QuickTime par Apple en 1991, puis de Video for Windows par Microsoft, a fourni aux développeurs les outils nécessaires pour intégrer et synchroniser l’image et le son. Ces technologies pionnières ont permis aux premières applications, comme les encyclopédies interactives (telle Encarta) ou les jeux vidéo, de présenter des séquences animées.

La vidéo sur ordinateur n’était plus un concept abstrait, mais une réalité visible, bien que pixelisée, dans une petite fenêtre à l’écran. La preuve de concept était faite, mais pour que la vidéo devienne un média de qualité et un outil de création, il fallait maintenant que la puissance des machines et l’efficacité des formats rattrapent cette ambition.

Source : The Verge – « The new oral history of QuickTime, the revolutionary tech that redefined video » (Des articles spécialisés et des rétrospectives tech documentent l’impact de ces premières briques logicielles).

Avec l’augmentation exponentielle de la puissance de calcul, le développement de formats de compression (comme le MPEG) et l’avènement des interfaces graphiques intuitives, le PC est devenu capable de « parler » le langage de la vidéo. Ce fut le début de la dématérialisation de l’image animée, la rendant malléable, éditable et transportable comme jamais auparavant. Le PC était ainsi devenu un studio de montage en puissance, capable de rivaliser avec du matériel professionnel. Mais pour que la révolution de la vidéo personnelle ait vraiment lieu, il manquait encore deux éléments essentiels : des caméras numériques abordables pour que chacun puisse capturer ses propres images, et des logiciels de montage suffisamment intuitifs pour transformer ces rushs en une véritable création.

Source : Musée de l’Informatique – « Histoire de l’ordinateur personnel et du multimédia » (Des institutions comme le Musée de l’Informatique ou des ouvrages spécialisés retracent cette évolution).

La quête de la netteté : l’obsession du rapport poids/qualité

Dès que la vidéo est devenue une réalité sur ordinateur, une nouvelle bataille a commencé : celle de la qualité. Les premières séquences étaient petites, pixelisées et saccadées. L’enjeu était de trouver le « saint graal » : le meilleur compromis possible entre la qualité visuelle et le poids du fichier. C’est ici que les codecs, ces « traducteurs » vidéo, sont devenus cruciaux.

Le passage de formats comme le MPEG-1 à des codecs bien plus performants comme le H.264 (AVC) a permis de compresser la vidéo de manière drastique tout en préservant une netteté remarquable. Cette innovation a ouvert la porte à l’ère de la Haute Définition (HD), transformant la vidéo amateur en un contenu agréable à regarder sur des écrans de plus en plus grands. Maîtriser ce rapport poids/qualité est devenu le moteur de l’industrie, une condition essentielle pour que la vidéo puisse, plus tard, être diffusée massivement sur Internet.

Ce défi technique est devenu, à l’ère du web mobile et de l’expérience utilisateur, un enjeu business majeur. Une vidéo trop lourde, même en HD, pénalise le temps de chargement, frustre le visiteur et dégrade le référencement naturel. La quête de la qualité visuelle ne pouvait plus se faire au détriment de la performance.

Source : Pour approfondir la technique des codecs, des ressources comme les publications du Moving Picture Experts Group (MPEG) ou les blogs techniques spécialisés sur des formats comme le H.264/AVC sont des références.

La démocratisation de la création : chacun devient réalisateur

Les années 1990 et 2000 ont marqué un changement de paradigme. La technologie, autrefois réservée aux professionnels, est descendue dans la rue. Les caméscopes numériques (MiniDV, puis carte mémoire) sont devenus plus abordables et performants. Simultanément, des logiciels de montage vidéo comme Adobe Premiere ou Final Cut Pro (et plus tard, des solutions plus simples comme iMovie ou Windows Movie Maker) ont transformé les PC en véritables studios de post-production. Pour la première fois, capturer, monter et partager ses propres vidéos était à la portée de tous. Cette accessibilité a libéré une créativité sans précédent, permettant à des millions d’individus de raconter leurs histoires, de partager leurs passions et de devenir acteurs du paysage audiovisuel.

Source : CNET / TechCrunch Archives – « The Rise of Consumer Video Editing Software » (Les archives de sites technologiques de référence documentent l’arrivée et l’impact de ces outils).

L’ère du partage : les plateformes et les réseaux sociaux

Soudainement, le défi n’était plus de savoir comment faire une vidéo, mais quoi en faire une fois terminée. Pour que cette créativité débridée puisse s’épanouir, il fallait lui offrir une vitrine accessible à tous. Avoir les outils pour créer, c’est bien. Avoir un public, c’est mieux.

L’explosion d’Internet et l’émergence de plateformes dédiées au début des années 2000 ont fourni le chaînon manquant. YouTube, lancé en 2005, a créé un séisme, offrant une vitrine mondiale et quasi-instantanée à quiconque avait une vidéo à partager. Peu après, les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, puis TikTok et LinkedIn) ont intégré la vidéo au cœur de leurs interactions, la transformant en un langage universel.

Ce déluge de contenu a cependant un coût invisible : celui de l’infrastructure de stockage et de diffusion. Chaque pétaoctet de vidéo streamé consomme une énergie considérable, faisant de l’optimisation non seulement un enjeu technique, mais aussi un enjeu de responsabilité écologique. La diffusion n’était plus l’apanage des grandes chaînes ; elle devenait décentralisée, virale, communautaire. Le contenu vidéo a explosé, diversifiant ses formats et ses usages, du tutoriel au VLOG, du clip musical à la communication d’entreprise.

Source : Pew Research Center / Statista – « Growth and Impact of Online Video Platforms and Social Media » (Les instituts d’études et de statistiques publient régulièrement des rapports sur l’usage de ces plateformes).

L’horizon intelligent : l’IA redéfinit la vidéo

Le monde s’est ainsi retrouvé inondé de vidéos. L’enjeu n’était plus la rareté du contenu, mais la gestion de son abondance. Modérer, indexer, recommander et surtout, se différencier dans ce volume titanesque est devenu une tâche surhumaine. Pour affronter ce nouveau mur de la complexité, la prochaine évolution ne pouvait plus seulement venir de meilleurs outils, mais d’outils fondamentalement plus intelligents.

Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle transformation majeure, portée par l’intelligence artificielle (IA). L’IA n’est plus de la science-fiction ; elle infuse déjà le monde de la vidéo. Des outils d’édition « intelligents » qui automatisent des tâches complexes, à la génération de vidéos à partir de texte, en passant par l’amélioration de la qualité d’image, l’analyse de contenu ou la personnalisation de l’expérience spectateur, l’IA ouvre des perspectives vertigineuses. Elle promet des flux de travail plus efficaces, une créativité augmentée, et des expériences plus immersives. Le futur de la vidéo sera sans doute plus intelligent, plus interactif et encore plus intégré à nos vies.

Source : Gartner / Forrester Reports on AI in Media and Entertainment (Les cabinets d’analyse comme Gartner ou Forrester publient des études prospectives sur l’impact de l’IA dans divers secteurs, dont la vidéo)

Conclusion

D’une simple image sur un mur au cloud et aux réseaux de neurones : le voyage de la vidéo est celui d’une prise de pouvoir. Notre volonté fut simple : la libérer. Nous l’avons libérée du temps imposé par le direct. Libérée de la matière d’une cassette. Libérée de la tyrannie des pixels grâce à la haute définition. Libérée du filtre des studios et des chaînes de télévision. Aujourd’hui, avec l’IA, nous la libérons de sa dernière attache : la réalité elle-même.

La vidéo n’est plus une fenêtre. C’est la toile. Une toile vivante où nos histoires ne sont plus seulement racontées, mais bâties, simulées et réinventées, sans autre limite que notre imagination.

Chez Cutz, nous pensons que cette imagination ne devrait jamais être freinée par des contraintes techniques. C’est pourquoi nous travaillons à rendre chaque vidéo qualitative, instantanément accessible et écologiquement plus sobre, pour que la technologie serve la créativité, sans compromis.

Notre article :

https://blog.cutz.cloud/la-genai-creation-video-promesses-defis-futur/

https://blog.cutz.cloud/limpact-de-lia-sur-la-creation-et-loptimisation-de-contenu-marketing/